生成AI活用で業務効率化と価値創出へ ─ 四国電力が実践型研修で築いた全社展開の基盤

四国電力株式会社様

四国電力株式会社

生成AI活用で全社的な業務効率化と新たな価値創出へ

─ 四国電力の実践×課題解決型研修(PBL型研修)による変革の第一歩とは?

四国電力株式会社は、生成AIを活用した業務改善・新規企画創出を推進するため、全5回の実践型PBL研修と約2か月間の伴走支援を実施。現場課題の整理からプロンプト(AIへの指示)検証、PoC(概念実証)企画書作成までを一気通貫で行い、受講者は自部門や部門横断のDXテーマに基づく成果物を創出した。

研修を通じて、業務効率化・創造性向上・専門領域支援の3領域における生成AI活用の具体像を描き、今後の全社展開に向けた基盤を構築した。

背景/課題

ー 電力事業を取り巻く環境変化や業務の複雑化に対応するため、デジタル技術を活用した業務効率化と価値創出が急務となっていた。

ー 生成AIは現場負荷の軽減や新たな発想の創出に有効である一方、課題設定やプロンプト設計、社内展開のノウハウが不足していた。

ー 実務課題に即した研修を通じて、生成AI活用スキルとDX推進力を同時に高める取り組みを開始した。

支援内容

ー 全5回のPBL型研修(現場課題整理~PoC企画書作成)

Day1:DX/生成AI基礎、活用事例共有、テーマ選定

Day2-3:課題深掘り、施策検討、プロンプト試作と検証

Day4:企画書骨子完成、ロードマップ策定

Day5:発表会・フィードバック

ー 伴走支援(約2か月)

週1回のオンラインMTGで進捗確認・課題相談

講師によるフィードバックで検討精度を向上

ー プロンプト・RAG検証

ナレッジ横断検索、文書ドラフト作成、FAQ生成など実務想定プロンプトを検証

段階的構築アプローチで精度向上を図る

成功のポイント

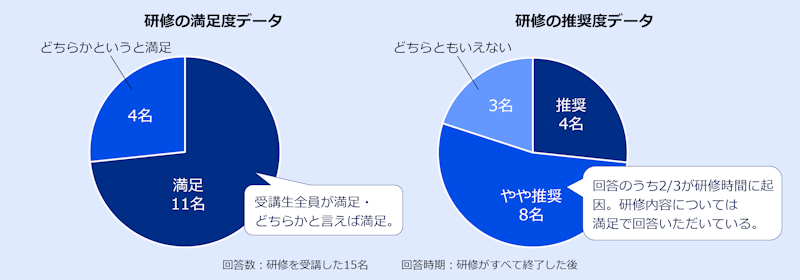

ー 受講者から高評価を獲得(満足度90%以上、推奨度80%)

ー 生成AI活用による業務効率化や新規企画創出の具体イメージを形成

ー 部門間連携による全社展開可能性を確認

ー PoCレベルでのプロンプト・RAG検証結果と改善ポイントを共有

担当者の声

“生成AI活用の「次の一歩」が見えた2ヶ月間”

今回のPBL伴走研修を通じて、生成AIの活用が私たちの業務にもたらす可能性を、具体的な事例をもとに実感することができました。これまでは生成AIに対する関心は高かったものの、実際の業務課題へどのように適用すればよいか、またどのように検証を進めればよいかが明確ではありませんでした。

しかし、全5回にわたる実践的なプログラムと、約2か月間のきめ細やかな伴走支援のおかげで、受講者一人ひとりが自分ごととして生成AI活用を捉え、PoC企画書という形で具体的なアクションプランを描くことができました。

特に、部門横断でのディスカッションや知見の共有を通じて、新たな視点やアイデアが生まれたことは大きな収穫です。業務効率化だけでなく、創造性の向上や専門領域での活用など、多様な領域での効果イメージを全員で共有できたことで、今後の全社的なDX推進に向けた基盤づくりにもつながったと感じています。

今後も今回の学びを活かし、生成AIをはじめとした新しい技術の積極的な活用を推進したいと考えています。

DX推進プロジェクト統括部長 藤岡 克門様

<受講者アンケートの結果>

・「RAGの知識を深く理解でき、実務で活用できるアイデアを研修で習得できた」(火力本部)

・「プロンプト技術だけでなく、課題解決に向けた考え方や、PoC企画書作成のノウハウも学ぶことができた」(情報システム部)

※コメントは一部抜粋

弊社担当者の声

“小さく検証し、次の一歩へ。”

RAGという新しい領域に、部門横断で挑み続ける皆さまの姿勢から、私自身も大きな示唆と手応えを得ました。ご一緒した当初から、皆さまは「個人最適で終わらない」テーマを選び、実践知の少ないRAGのPoCにも真正面から挑まれていました。

社内文書の取得・整理や粒度の異なるナレッジの扱いといった現場課題にも、小さく検証→次の一歩という進め方で着実に前進。検索しづらいExcelやPDFも構造化やタイトル付けを工夫することで、”まず動く仕組み”をつくり、効果をしっかり見える化されていたのが印象的です。

私たち支援側にとっても、業務知見をAI活用に取り込む方法や他部署にも広げる設計に多くの学びがありました。今回の取り組みは、PoCの実現性と展開可能性を両立させた確かな一歩。“小さく試し、早く学び、大きく広げる”歩みを、これからもご一緒できれば幸いです。

シニアマネージャー 男座 員也

“課題の本質に迫り、検証で磨く”

このアプローチで、現場直結の企画が次々と形になりました。

ご一緒してまず大切にしたのは、「解決すべき本質は何か、その背景は何か」を伴走ミーティングで徹底的に言語化することでした。表面的な課題を取り除き、業務に直結する形に再設計した結果、最終日の企画書は具体性と実行可能性が一段と高い内容となりました。

部署横断のチーム編成も功を奏し、普段関わらない他部門のメンバーとの協働によって客観的な視点が加わり、発想の幅が大きく広がりました。

また、成果を左右したのはプロンプト設計です。最初に「どんな結果を求めるか」を明確化し、たとえば「この会議資料を○○の観点で重要点を3つ、箇条書きでまとめて」と具体化する――この基本を小さく検証し学びで磨くことで、結果の質が目に見えて向上しました。

マネージャー 清水 敬治